飯塚圏域障がい福祉従事者スキルアップ(応用)研修が月令和7年1月29日開催されました。

令和6年度のスキルアップ研修ですがとっくに終了しているのですが、ご報告が遅れまして申し訳ございませんでした。

令和7年1月29日に長崎県にございます社会福祉法人南高愛隣会 宇野光央様にお越しいただき『罪に問われた障がい者のある方への支援ー関わりと信頼関係の構築ー』について講演をしていただきました。

罪を犯した方の支援に関して、司法から福祉へバトンをつなぐ架け橋」として、「地域生活の再スタートへの支援」という視点で業務を行うことを運営方針として掲げ、社会福祉法人による更生保護施設「雲仙・虹」を運営しています。

司法から福祉への移行するための中間施設のような場所で、いざ、出所しても再犯を繰り返す問題がある中でこの南高愛隣会さんでは再犯をしないように取り組みをされており、 昼間はソーシャルスキルトレーニングで相談をする技術を学んだり、給食を作る仕事や、重度障がい者の方との交流を図ることで、自分も誰かの役に立っているという存在価値を理解していくことを取り組まれています。

司法から福祉への移行するための中間施設のような場所で、いざ、出所しても再犯を繰り返す問題がある中でこの南高愛隣会さんでは再犯をしないように取り組みをされており、 昼間はソーシャルスキルトレーニングで相談をする技術を学んだり、給食を作る仕事や、重度障がい者の方との交流を図ることで、自分も誰かの役に立っているという存在価値を理解していくことを取り組まれています。

生活を支えるためにいろんな方のサポート体制を作っていくこと。息の長い支援の取り組みについてお話していただきました。いろんなことを取り組むことで、当事者の力を出し信頼関係を築いていけることで、再犯をすることなく落ち着いて生活ができる基盤づくり、難しいこともたくさんあるかと思いますが、大変すばらしいお話が聴けて良かったです。

宇野様、お忙しい中福岡まで来ていただきましてありがとうございました。

飯塚圏域障がい福祉従事者スキルアップ(応用)研修が11月28日開催されました。

11月28日障がい福祉従事者等スキルアップ研修を開催しました。

今回は長崎県にございます「社会福祉法人 南高愛隣会」 常務理事松村真美先生・所長補佐代行椎木初音先生をお迎えいたしまして、「ふつうの場所で愛する人との暮らしを」についてお話をしていただきました。

南高愛隣会さんは平成19年に入所授産・入所施設を閉所しています。利用者の方々にアンケートを取り暮らしの希望について「愛する人と一緒に生活をしたい」という希望がたくさんあったので、法人で自主事業して結婚推進室「ぶ~け」を設立されたそうです。

障害者権利条約第23条家庭及び家族の尊重の中に「(中略)家庭をつくる権利を有する。」とされており、各会員別で月額費用負担はかかることはありますが、結婚・妊娠・出産・子育てそれぞれの時期において支援を受けながら、愛するひとと過ごすことが出来る「幸せづくり」が出来る体制を整えています。

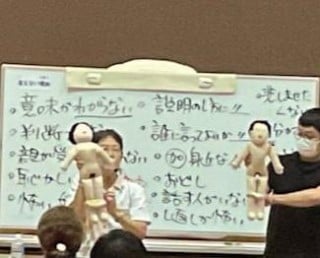

椎木先生からは性支援教育「からだ探検隊」について、プライベートゾーンの学習や恋する気持ちがあると相手触れ合いたい気持ちが芽生えることについてお互いの同意が必要なこと・・など講座を構成し取り組んでいる話題をしていただきました。避妊具の装着方法やラブホテルでの女子会・男子会として、愛する方と触れ合える場所として社会資源の一つであることを情報提供をしているそうです。

たくさんの課題を整理しつつ、できるだけ地域で子どもを育てていける環境を作れるような取り組みが必要であることを考えさせられました。

今回は長崎県にございます「社会福祉法人 南高愛隣会」 常務理事松村真美先生・所長補佐代行椎木初音先生をお迎えいたしまして、「ふつうの場所で愛する人との暮らしを」についてお話をしていただきました。

南高愛隣会さんは平成19年に入所授産・入所施設を閉所しています。利用者の方々にアンケートを取り暮らしの希望について「愛する人と一緒に生活をしたい」という希望がたくさんあったので、法人で自主事業して結婚推進室「ぶ~け」を設立されたそうです。

障害者権利条約第23条家庭及び家族の尊重の中に「(中略)家庭をつくる権利を有する。」とされており、各会員別で月額費用負担はかかることはありますが、結婚・妊娠・出産・子育てそれぞれの時期において支援を受けながら、愛するひとと過ごすことが出来る「幸せづくり」が出来る体制を整えています。

椎木先生からは性支援教育「からだ探検隊」について、プライベートゾーンの学習や恋する気持ちがあると相手触れ合いたい気持ちが芽生えることについてお互いの同意が必要なこと・・など講座を構成し取り組んでいる話題をしていただきました。避妊具の装着方法やラブホテルでの女子会・男子会として、愛する方と触れ合える場所として社会資源の一つであることを情報提供をしているそうです。

たくさんの課題を整理しつつ、できるだけ地域で子どもを育てていける環境を作れるような取り組みが必要であることを考えさせられました。

私もいろんな方と関わるなかで、妊娠→出産→子育ての事例などあったりもしますが、もちろん、この地域でもいろんな方の支援を受けながら育てている方もいますが、中には育てられずに残念ながら乳児院から施設に行ってしまうこともあり、本当はそうならない環境を作り上げていくことが必要であるのではと思いました。そういう地域を築いていいく大変さは並大抵のものではないと・・もっと掘り下げて聴きたい研修でした。

本日ご参加いただいた、各事業所の皆様・医療従事者の皆様ありがとうございました。

最後に

松村様・椎木様遠路はるばる長崎から飯塚まで来ていただきましてありがとうございました。

帰宅ラッシュと重なる時間帯で、帰宅の予定の時刻より時間がかかったかのではと思っています。

最後に

松村様・椎木様遠路はるばる長崎から飯塚まで来ていただきましてありがとうございました。

帰宅ラッシュと重なる時間帯で、帰宅の予定の時刻より時間がかかったかのではと思っています。

いつか南高愛隣会の見学や実際の取り組みなどぜ見学させて下さい。

飯塚圏域障がい福祉従事者スキルアップ(応用)研修が6月23日開催されました。

講師は思春期保健相談士の徳永桂子先生をお呼びしまして、普段学ぶ機会が少ない「性」について午前中は教職員・保護者の皆様・午後から福祉サービス事業所向けに開催しました。

午前中は学校の先生方と保護者向けの「自分を大切にする性教育」午後からは福祉サービス事業所を中心とした「性と恋愛へのよりよい支援」題名で話をしていただきました。子ども達が「性被害」にあう事件が多く、残念なことにその加害者となる方は「身近な人」であることも多く、大人が言葉巧みに近寄り体を触る行為をしていても子ども自身はどうしていいか分からず、今も声を出せずにされたことに対して苦しんでいる子どもが今も日本のどこかにいるかもしれません。

発達に応じた「性」について学ぶ事は、自分を大切にして性被害から自分自身を守ることとなります。親や教職員の皆様がまず性教育について学び、子ども達に伝えることで、もし子どもが性被害に巻き込まれた時に子ども自身が「嫌だ」と言えるようになるこで「自分の心と体は自分のもの」であり自分を大切にすることは人も大切にするということでもあるため、まずは大人が学び伝えていくことについて話をしていただきました。

午後の部は福祉サービス事業所を中心とした方「性」や「恋愛」において権利を尊重しつつも、障がいのある方々が「素直で良い子を求められる」ことがリスクをを高める実態もある。性暴力・・性行為を使った暴力。支配をしてコントロールしようとする大人もいるため、自分自身で「自己コントロール」できるように支援をしていかないといけないこと、障がいのある子どもは特性上「見通し」が必要であるため、具体的に教えていく。あまり子どもだから障がい者だからということで教える内容などを分ける必要はないとのことでした。

私自身仕事柄ですが、加害者・被害者とも関わったことはありますが、子どものころからの「性」教育は本当に大切なことだと実感しています。

性病のこと等も話をしていただき、本当に本当にボリューミーな研修でした。参加されたお疲れ様でした。

性教育については今後も研修としては継続していくべきことだと思いますので、継続して取り組んでいただければと思っています。